Page 8 - StadtAN Ausstellungskatalog Der Erste Weltkrieg

P. 8

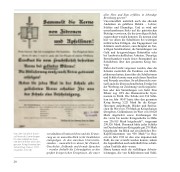

Von den Schülern durch- zuführende Sammlungen für alle möglichen Zwe- cke bestimmten über den ganzen Krieg hinweg den Schulalltag, Plakat, 1917. (StadtAE, X.B.36)

verständnisvoll mitzuerleben und die Erinne- rung an sie unauslöschlich in ihr Gedächtnis einzuprägen. In den einzelnen Unterrichts- stunden – namentlich in denen für Deutsch, Geschichte, Erdkunde und fremde Sprachen – wurden deshalb die Lehraufgaben zu den großen kriegerischen Ereignissen, die unser

aller Herz und Sinn erfüllen, in lebendige Beziehung gesetzt.21

Unvermeidlich natürlich auch das ehrende Andenken an gefallene Helden – Lehrer, Schüler und Ehemalige. Und es wird mit unverkennbarem Stolz auf die patriotischen Beiträge verwiesen, die der jeweiligen Schule zugerechnet werden konnten. Zu nennen sind hier vor allem die Schulfeiern bei wichtigen militärischen Erfolgen, das Engagement von Schülern und Lehrern, zum Beispiel im frei- willigen Sanitätsdienst, die Sammlungen von Geld und kriegswichtigen Rohstoffen oder bei landwirtschaftlichen Arbeiten. Derartige Betriebsamkeit wurde fester Bestandteil des Schullebens über den gesamten Krieg hin- weg.

Dabei darf nicht vergessen werden, dass die Schulen zusätzlich die Funktion von Multi- plikatoren hatten, denn über die Schülerinnen und Schüler konnte man auch deren Familien und Freunde erreichen. So erklären sich even- tuell auch die überraschend hohen Erträge bei der Werbung zur Zeichnung von Kriegsanlei- hen oder den Sammlungen von Gold. Eine Bilanz zog 1919 das Humanistische Gym- nasium in Fürth. Die Schule mit 234 Schü- lern im Jahr 191422 hatte über den gesamten Krieg hinweg 3.221 Mark für die Kriegs- fürsorgen aufgebracht, Bücher und Spielsa- chen im Wert von 370 Mark an Kriegswaisen übergeben, Goldmünzen im Wert von 18.028 Mark abgeliefert sowie Zeichnungen für die vierte bis neunte Kriegsanleihe in Höhe von 236.915 Mark beigebracht23, insgesamt 258.526 Mark. Demnach hätte jeder Schüler im Durchschnitt pro Kriegsjahr gut 276 Mark beigebracht. Im Blick auf ein jährliches Pro- Kopf-Einkommen von 950 Mark24 in Bay- ern im Jahr 1913 ist dies eine imponierende Zahl, die nur erreicht werden konnte, indem die Jugendlichen auch außerhalb ihres schuli- schen Umfelds aktiv waren.

Hinzu kamen noch die vielfältigen Arbeits- leistungen, die von Schülerinnen und Schü-

20